ブログ

ブログ一覧

2022.07.30

北ア・燕岳(2763m)~蛙岩~中房温泉 2022年 7/23(土)~24(日)

北アルプスの入門コース・燕岳に行ってきました。 ここは燕山荘・花崗岩とコマクサの燕岳という事で、北アルプスでも1~2位の人気の山小屋・山岳エリアです。

7/23(土) JR穂高駅近くの駐車場=(タクシー)=中房温泉(1462m)~第1ベンチ~第2ベンチ~第3ベンチ~富士見ベンチ~合戦小屋~合戦沢の頭

~燕山荘~燕岳(2763m)~燕山荘(泊)

7/24(日) 燕山荘~蛙岩~燕山荘~合戦沢の頭~合戦小屋~富士見ベンチ~第3ベンチ~第2ベンチ~第1ベンチ~中房温泉(立寄り温泉・湯原の

湯)=(乗合バス)=JR穂高駅~ JR穂高駅近くの駐車場

絶対標高差:1301m

1年前から企画していた北アルプスですが、コロナ過の影響で唐松岳頂上山荘が閉鎖だったり、天候不良で蝶ヶ岳が中止になったりと、中々行く事ができませんでした。

今回やっとの事で燕岳が実現できました。

メンバーも、北アルプスは初めてのOさん・Wさんをはじめとして高校山岳部以来47年ぶりのHさんなど感動の山旅となりました。

私は積雪期も含めて15回目くらいですので慣れ親しんだコースですが、高校山岳部1年生(15才)の時にこのコースを歩いて本当の意味で山の虜になりました。

それだけ素晴らしいコースという事です。

初日は曇っていましたので、結果的にそれほど暑くならず結構歩きやすかったですね。

北アルプスの3大急登などと呼ばれていますが、ユックリ歩けば普通の登山道です。

また30~40分おきにベンチがあり、ペース配分さえ間違わなければ問題ない道です。

途中の展望はなく、合戦沢の頭まで来て森林限界となり眺望が広がります。

今回は何も見えませんでしたが、晴れていれは燕岳はもちろん槍ヶ岳も見えます。

午後2時頃チェックインして一休み、明日の天気も分からなかったので取り合えず燕岳に登頂する事にしました。

展望は今一つでしたが、コマクサの群落は満開、また人気のイルカ岩・メガネ岩も顕在でした。

山頂で記念撮影後、雲が切れるのを待ちましたが青空は出づじまいで山荘に戻りました。

夕方あたりから雲が切れ始め、東側は雲海の上に浅間山・根子岳~高妻山などが見え、雲上の宴会となりました。

この景色・ビール・日本酒・焼酎、これぞ北アルプスの至福のひと時でした。

2日目は快晴、槍ヶ岳が大きく見え、鷲羽岳~水晶岳~野口五郎岳~立山~剱岳、鹿島槍ヶ岳、そして富士山~南アルプスなど名だたる日本の名山が良く見えました。

当初の予定では北燕岳~東沢乗越経由で中房温泉に下るコースでしたが、燕山荘でスタッフのコロナ陽性者が出たりしたので、無理せずに合戦尾根から下山しました。

ちょっと時間がありましたので、下山前に表銀座コースの蛙岩(ゲーロいわ)まで行ってきました。

下山後、登山口横にある「湯原の湯」で汗を流してからバスに乗り込みました。

※今回は、燕山荘でスタッフの陽性者が出てしまい、合戦小屋のスイカ・燕山荘の生ビール並びにモーニングコーヒーは無くなってしまいました。 1週間くらいは宿泊営業を自粛するとの事でした。

それでも、それ以上に素晴らしい景色・高山植物を満喫できた山旅となりました。

やっぱり北アルプスは最高です。

来月の唐松岳も頑張りましょう。

2022.07.18

赤城山・外輪山縦走 2022年 7/17(日)

トレーニングを兼ねて赤城山・外輪山を歩いてきました。 鈴ヶ岳を除く全山を走破したいと思っていましたが、黒檜山までとなりました。

大洞駐車場(1360m・100台 トイレあり)~赤城少年自然の家(入口)~句碑めぐり道~分岐(見晴山登山口から)~分岐(新坂平から)~地蔵岳(1674m・一等三角点)~八丁平~小沼駐車場(1490m)~鳥居峠(1395m)~篭山(1435m)~分岐(駒ヶ岳登山口から 1625m)~駒ヶ岳(1685m)~大タルミ(1615m)~分岐(花見ヶ原から 1805m)~分岐(黒檜山登山口から)~黒檜山(1828m)~分岐~猫岩~黒檜山登山口(1360m)~大洞(食堂街)~大洞駐車場

絶対標高差:483m 行動時間:5:45

計画では黒檜山から下りた後、県道を北上して五輪峠から陣笠山~薬師岳~出張山へと縦走する予定でしたが、膝が痛くなりそうでしたので黒檜山登山口から駐車場に帰りました。

コースタイムで後2:45出でしたが、今週末に北ア・燕岳に行く予定になっていましたので、無理せずに切り上げました。

今回は曇り時々霧又は晴れといった変わりやすい天気でしたが、直射日光が当たらず比較的涼しかったので体力的には楽でした。

完全走破となると、もっと早めに歩き出した方が良いですね。

また冬に行うのも面白いと思いました。

2022.07.10

上信・白根開善学校~一ッ石~大高山(2080m)方面 (群馬県境の下見) 2022年 7/9(土)

群馬県境を歩くシリーズの下見で「野反湖~渋峠間」のエスケープルート・避難小屋チェックを兼ねて大高山方面に行ってきました。尻焼温泉から県道55号(中之条草津線)を北上して金山橋の先を右折して白根開善学校の奥の林道ゲートまで車で行きました。

白根開善学校先の林道ゲート(1146m)~馬止登山口(赤石山・大高山登山口)~1559m峰~一ッ石(1825m)~オッタテ峠(1870m)~小高山(1937m)~五三郎小屋分岐~五三郎小屋(水場1840m)~五三郎小屋分岐~オッタテ峠~一ッ石~馬止登山口(赤石山・大高山登山口)~白根開善学校先の林道ゲート

ゲート手前に駐車して出発。

※この路肩の駐車スペースは1~2台といった感じでしたが、白根開善学校のグランド入口付近には数台停められそうなスペースがありました。

さて先ずは林道歩きが50分弱でやっとこ馬止登山口(赤石山・大高山登山口)に到着です。

ここから本格的な登山道となりますが、展望は一ッ石(1825m)までなく、時おり急登を交えた登りが続きました。

一ッ石から県境稜線(オッタテ峠)までは比較的楽な尾根でした。

ここから大高山方面へは小高山(1937m)を越えて行きます。

大高山手前の鞍部に五三郎小屋(水場1840m)への分岐がありました。

藪っぽい道を下る事5分、五三郎小屋がありました。

床は無く泥がむき出しで、屋根も破れたりしてとても泊まる気にはなれない正に緊急の為の避難小屋でした。

小屋の回りも笹が密生していて、平らな所もほとんどなく、とてもじゃないけどビバーク適地(高原地図に記載)ではありませんでした。

大高山まで行くと、帰りの時間が大分遅くなりそうなので、今回は五三郎小屋から引き返しました。

テント泊の適地は無さそうですので、日帰りで何回かに分けて走破しようと思いました。

今回のルートで会った方はお一人、しかも登山道の整備(刈り払い)をしていた人でした。

※この方が「10年ぶりに登山者に会ったよ!」と言っていましたが、それだけ人が歩かないルートという事ですね。

一ッ石(1825m)まで刈り払いしてくれていましたので大変助かりました。

ただし県境稜線は結構藪っぽい感じでしたね。

実際に歩くときは、涼しくなった秋に日帰りで行こうと決めました!

2022.07.03

上信・池の平~東篭ノ登山(2228m)~西篭ノ登山 2022年 7/2(土)

運動と避暑を兼ねて湯ノ丸高原の篭ノ登山(2228m)に行ってきました。 前回は水ノ登山も登りましたが、今回は下山後に所要があり篭ノ登山2座に登り早めに降りてきました。 下山後は湯ノ丸高原ホテルで温泉に入り、さっぱりしてから帰りました。

池の平インフォメーションセンター(2061m・登山口駐車場・有料650円)~東篭ノ登山~西篭ノ登山~東篭ノ登山~池の平インフォメーションセンター 絶対標高差:183m

池の平インフォメーションセンターの朝9時の気温は20度、この高さにしては高温ですが、前橋(38度くらい)に比べれば涼しい所です。

今回は東篭ノ登山・西篭ノ登山だけでしたのでコースタイムは2時間ちょっと、休みを入れても3時間弱でした。

それでも東篭ノ登山からは360度の展望がえられ、北アルプス(槍ヶ岳・穂高岳など)も良く見えました。

また高山植物も豊富で、イワカガミ・コケモモ・ツマトリソウ・マイズルソウ・ニガナ・シャクナゲなど、そして西篭ノ登山 山頂の南西側のガレ場にはコマクサも咲いていました。

危険な所もなく、手軽に行ける素晴らしいハイキングコースでした。

2022.06.22

谷川連峰・白毛門(1720m) 2022年 6/18(土)

未だに足に馴染まない登山靴の慣らしとトレーニングを兼ねて白毛門に行ってきました。 元気だったら笠ヶ岳まで足を延ばそうと考えていましたが、体調が今一つに加えて非常に蒸し暑い日(前橋は33度?)だったので、白毛門までとしました。

白毛門登山口駐車場(690m・無料・60台)~1154m点~松ノ木沢の頭(1484m)~白毛門(1720m)~松ノ木沢の頭~1154m点~白毛門登山口駐車場

絶対標高差:1030m

駐車場についてビックリ、8時頃でしたが既に満車状態でした。

嫌になって帰ろうとしましたが、せっかくここまで来たのだから松ノ木沢の頭くらいまでは歩こうと気を取り直して、無理やり駐車して出発しました。

考えてみると、コロナ過が落ち着いてきて凄い人数が山に来ているようです。

松ノ木沢の頭までは樹林帯で風もなく非常に蒸し暑い登りとなりました。

半袖のポロシャツは汗でびっしょりとなり、顎からも汗が滴る様でした。

熱中症にならないようにユックリ歩きで松ノ木沢の頭に到着しました。

この辺から森林限界となり、風も出てきて展望も広がってきました。

標高差もあと200m強ですので気分もだんだん上がってきました。

マチガ沢・一ノ倉沢・幽ノ沢などの景色を見ながらの稜線漫歩となりました。

高山植物(タニウツギ・イワカガミ・アカモノ・紅サラサドウダン・フデリンドウ・コブシ・ムラサキヤシオなど)も出てきて飽きさせない登山道となり快適でした。

山頂まで来ると、当初の目標だった笠ヶ岳や朝日岳方面も見えて素晴らしい展望でした。

谷筋には雪渓が残り、さすがに豪雪地帯・谷川連峰だなといった感じでした。

山頂で超ユックリ休み、下山と致しました。

何人か登山者と話しましたが、笠ヶ岳はもちろん、朝日岳まで往復してきたという方々も多く、最近は本格的な登山者が増えてきている様でした。

白毛門は駐車場が大きくて無料なのでトレーニングには打ってつけの山です。

※ここが満車になったのは初めての経験でした。

他にも白毛門沢や東黒沢・銭入れ沢など沢登りのルートとしても有名な沢があり、残雪期も交えると多彩なコースを有する山といえます。

白毛門沢・タラタラのセン(15m大滝)

東黒沢・ハナゲの滝(70mナメの大滝)

次回は涼しくなって草紅葉でも見ながら、今度こそ笠ヶ岳まで足を延ばそうと考えています。

2022.06.11

栃木 那須連峰・茶臼岳 & 三本槍岳 縦走 <日本百名山> 2022年 6/4(土)~5(日)

昨年の秋に計画した那須連峰にやっと行く事ができました。 昨秋はコロナ過で他県への移動が制限されていましたので、仕方なく新緑の季節となりました。

6/4(土) 那須ロープウェイ 駐車場~峠の茶屋 駐車場~峰の茶屋跡避難小屋~茶臼岳(1915m)~山頂駅上の分岐~牛ヶ首~姥ヶ平~沼原・三斗小屋

分岐~沼原分岐~三斗小屋温泉・煙草屋(泊)

6/5(日) 三斗小屋温泉・煙草屋~3本の沢の徒渉~大峠~須立山の分岐~三本槍岳(1917m)~北温泉分岐~隠居倉の分岐~朝日岳(1896m)~剣が峰~

峰の茶屋跡避難小屋~那須岳 峠の茶屋 駐車場~那須ロープウェイ 駐車場 ※絶対標高差:632m

峠の茶屋 駐車場に着いてビックリ! 167台駐車できる大駐車場が満車、仕方なく戻って那須ロープウェイの駐車場に停めて下から歩き出しました。

新緑の時期でもこの混雑ですので、秋は渋滞でこの駐車場にたどり着けないかもしれませんね。

そういう意味では初夏に延期になって正解かもしれませんでした。

さて、天気は初日は晴れ、2日目も晴れのち曇りと想像以上に良い天気となりました。

やはり晴れ女がお二人いたお蔭のようです。

茶臼岳からは遠く故郷の山・日光白根山や燧ケ岳・会津駒ヶ岳なども見えて最高でした。

2日目の鏡ヶ沼展望所(1826m)からは磐梯山と猪苗代湖が大きく見えたのには感動しました。

花は、イワカガミ・ニリンソウそして沢山のムラサキヤシオを見る事ができました。

お目当てのミネザクラは旬は過ぎていましたが、2本の満開の桜を見る事ができました。

新緑、ツツジそして残雪もありバラエティーに富んだ景観を楽しむ事ができました。

もう一つの楽しみだった、三斗小屋温泉・煙草屋旅館も最高でした。

露天風呂は2つに仕切らていて、思っていたよりも広かったですね。

濁り湯で、展望も西方が開けていて、流石山~大倉山~三倉山(1888m)方面が素晴らしい景色になっていました。

この景色は谷川岳の南面にどこか似ている感じがしました。

さて、3日目はまずは大峠(稜線)まで登るのですが、最初はどんどん下ってしまいます。

赤岩沢~中ノ沢~峠沢と三本の沢を徒渉しますが、最低点は1285m(中ノ沢)まで降りてしまいます、もったいないね。

徒渉がどれも飛び石伝いですので、増水時は避けた方がいいですね。

大峠まで登れば後は稜線伝いに縦走です。

常に右前方に三本槍岳を眺めながら、北方には飯豊連峰~磐梯山・吾妻連峰~そして阿武隈山地などが良く見えました。

また鏡ヶ沼展望所(1826m)からの、鏡ヶ沼と旭岳(赤崩山 1835m)はとてもカッコいい景色でしたね。

そして那須連峰の最高峰・三本槍岳(1917m)に登頂、沢山の登山者がおりました。

万歳・万歳・万歳!!!

後は朝日岳に登って下山となりました。

朝日岳はミニ穂高とも呼ばれていて、蛇紋岩の岩山です。

那須連峰には珍しい岩場・鎖場が続くところがあり注意が必要でした。

朝日岳に登るころから雲が出始めて、ちょっと心配しましたが雨にはならず無事に降りてくる事ができました。

大人気の那須連峰、温泉あり花あり火山ありで最高の山旅でした。

2022.05.29

裏妙義縦走・籠沢~丁須の頭~三方境 2022年 5/28(土)

10年振りに裏妙義の縦走に行ってきました。 数年前に横川~丁須の頭までを積雪期に歩きましたが、チムニーを越えて三方境まで行ったのは本当に久しぶりでした。

裏妙義の完全縦走は、横川(麻芋の滝)~産泰山~御岳~丁須の頭~赤岩~烏帽子岩~三方境~P4~谷急山(妙義連峰の最高峰1162m)まですので、今回は中間の一番有名なレグを歩いた事になります。

何といってもハイライトは丁須の頭と垂直20mのチムニーの下りです。

※丁須の頭のテッペンへは危険すぎるので今回は登りませんでした。

登る場合はロープ確保してのぼり、下りは懸垂下降で降りるのが安全かと思います。

何れにしてもクライミングのつもりで登るべきでしょう。

そして赤岩方面へと縦走。

無名岩峰を過ぎると いよいよ20mチムニーです。

チムニーとは煙突の事ですが、実際は両側が切り立った急峻なルンゼといった感じです。

鎖は4連くらいになっていますので、ハーネス・パーソナルアンカーを付けていれば途中で休む事も可能です。

赤岩のトラバースは見た目は凄いですが、鎖もしっかりしていますので快適に通過できました。

他にもたくさん岩場・鎖場があり、飽きさせない大人のアスレチック施設のようなルートでしたね。

新緑や浅間山の景色など本当に素晴らしい難コースでした。

PS 心配していたヤマビルですが、「ヒル下がりのジョニー」を何回もスプレーしたお蔭でしょうか、全員が無傷で下山できました。

次回は、麻芋の滝からの前半ルートを走破したいですね。

2022.05.16

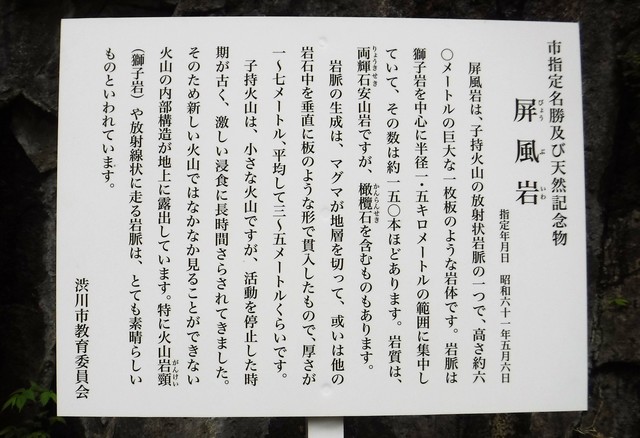

奥上州・獅子岩~子持山(1296m)<群馬百名山> 2022年 5/15(日)

群馬県の中央部に位置する日本百低山・関東百名山・群馬百名山でもある子持山に行ってきました。 思い起こせば、40数年前に高校山岳部で初めて登った山も子持山でしたし、高校総体で競技登山をしたのも此処でした。

今回は最もポピュラーなコース、屛風岩~獅子岩(大黒岩)~子持山へと登り、帰路は大タルミ経由で7号橋に戻ってきました。

7号橋駐車場~子持神社奥ノ院~屏風岩~尾根分岐~獅子岩(大黒岩)~柳木ヶ峰~子持山(1296m)~柳木ヶ峰~大タルミ~林道終点~8号橋~7号

橋駐車場

絶対標高差:約600m

季節は新緑真っ盛りのころ、トウゴクミツバツツジ・ヤマツツジそしてシロヤシオも見る事ができました。

獅子岩への直登コース途中の岩場からは獅子岩の南壁を見る事も出来ました。

※ここはフリーのルートが作られていて、確かマックス5.9で7ピッチ前後のルートだったと思います。

獅子岩には鉄梯子と鎖のトラバースを経て山頂に立つことが出来ましたが、最後の一枚岩のところには鎖がなくて、濡れている時は特に滑落に注意が必要です。

獅子岩山頂からの眺めは正に絶景です。

残雪をまとった上州武尊山や谷川連峰、赤城山・榛名山など上州の山が一望できます。

また放射線状に広がっている岩脈(溶岩が固まった物)をいくつも見る事ができ、新緑と相まって素晴らしい景観となっていました。

獅子岩から子持山への道も、露岩帯あり岩場ありと変化に富んでいて飽きさせない登山道でした。

子持山山頂は石碑があり、小広い場所になっていますが、展望は今一つです。

記念撮影をして、すぐにラマ岩のしたの岩棚に移動して昼食としました。

ここは真正面に榛名山を眺められる好展望の休憩場所です。

※柳木ヶ峰から大タルミに下るところは、一部急斜面になっていますので注意が必要でした。

全体を通して広葉樹林が広がっていますので、景観は素晴らしく秋の紅葉も十分に期待できる山ですね。

※健脚者には、子持神社~5号橋~反射板~獅子岩~柳木ヶ峰~子持山~柳木ヶ峰~大タルミ~浅間山~子持神社をお勧めします。

トレーニングだけならば獅子岩は省略してもOKですね。

2022.05.08

西尾根~小野子山(1208m)~中ノ岳~十二ヶ岳 2022年 5/7(土)

週末に一日時間が空いたので小野子山の新ルートから小野子三山を縦走してきました。

入道坊主(十二ヶ岳 登山口 駐車スペース)~西尾根の登山口(720m)~急坂~痩せ尾根~急坂~小野子山(1208m)~中ノ岳(1088m)~鞍部~男坂~十二ヶ岳(1201m)~見透し台~結婚の森 駐車場(十二ヶ岳 西登山口)~林道~入道坊主(十二ヶ岳 登山口 駐車スペース)

新しい 「分県登山ガイド 09 群馬県の山」に紹介されている小野子山の西尾根から登り、中ノ岳~十二ヶ岳と縦走して結婚の森 駐車場まで縦走しました。

山道をかなり歩きましたが、ここから駐車した入道坊主(十二ヶ岳 登山口 駐車スペース)に戻るまでの林道が長かったですね(1時間くらい)。

入道坊主(十二ヶ岳 登山口 駐車スペース)から林道垰山線を東に下ると、尾根を回り込んだ所に登山口がありました。

小さな沢状に石垣が積まれている左から登りました。

はっきりした尾根上に出るまではとても急で、尾根に出てかららも所々は痩せておりました。

途中、ピークが2つくらいあり、山頂直下は再び急登(ロープあり)となりました。

※ピンクテープは随所に付けられていましたが、読図能力や破線コースの経験のない方はやめた方が無難ですね。

さて、コースは全体的に広葉樹林帯で綺麗でした。

ヤマツツジ・ミツバツツジは咲いていましたが、シロヤシオは見かけませんでした。

小野子山山頂も登山者ゼロ、中ノ岳・十二ヶ岳も誰もいませんでした。

GWなのでかえって低中山は敬遠されたのでしょうか。

十二ヶ岳の下山中、ちらほらと登山者が登ってきて、それなりの賑わいとなりました。

展望は何といっても十二ヶ岳が最高でした。

360度の眺望、残雪豊富な谷川連峰~苗場山~白砂山など素晴らしパノラマが広がっておりました。

小野子三山は全体的に植林が少なく自然林がたくさん残っている綺麗な山域ですね。

バリエーションルートも含めて、もっと登られてもいい山だと思いました。

※小野子山・十二ヶ岳(群馬百名山)

2022.05.01

西上州・志賀坂諏訪山(1207m) & 大山~天丸山(1506m) 4/29(金祝)~30(土)

久しぶりに上野村で1泊して西上州の群馬百名山2座に登ってきました。 1座目は志賀坂峠の近くにある諏訪山(神流町)です。諏訪山というと上野村にある諏訪山(1549m 日本三百名山・関東百名山)が有名で時々間違えられてしまいますので、区別するために志賀坂諏訪山と呼んでいます。

4/29(金祝) 志賀坂トンネル 駐車場~鉄塔~尾根コース~諏訪山(1207m)~谷コース~志賀坂トンネル 駐車場===民宿 不二野家(泊)

4/30(土) 不二野家===天丸橋登山口~二股~奥の二股~枝沢~ 枝尾根~北尾根(大山北稜)~大山(1540m)~倉門山(1572m)~県境尾根~天丸

山分岐~天丸山(1506m)~天丸山分岐~県境尾根~倉門山(天丸橋下降点)~天丸橋登山口

志賀坂諏訪山は一般登山道すので何方でも登ることが出来ます。

また志賀坂峠から山頂まではの尾根は埼玉県境になりますので、群馬県境を走破する事になります。

晴れていれば赤岩尾根~八丁峠~八丁尾根~両神山へと続くギザギザの尾根が良く見えるのですが、今回は雲の中で何も見えませんでした。

短い行程でしたので昼過ぎには降りてきてしまい、時間が余ったので「しおじの湯」で汗を流してから民宿 不二野家さんに向かいました。

不二野家さんはご主人が猟師でもあり、ジビエ料理でも有名な民宿です。

私は常連ですが、いつも熊肉・鹿肉・猪豚肉などを頂いています。

今回は季節がら上記以外にも山菜(ウド・ワラビ・セリなど)や原木シイタケなどもあり、山の幸が満載でした。

さて、今回のメイン山行、大山北尾根~大山~天丸山ですが天候に恵まれて最高の登山となりました。

一般ルートは天丸沢の往復ですが、今回は1ランクアップした大山北尾根(大山北稜・破線コース)から登り、県境尾根を伝い天丸山を往復して天丸沢から下るルート取りをしましたので、短いながらもスリル満点な個所がたくさんありました。

これぞ西上州の神髄といったコースでした。

大山北尾根はルートファインディングも必要ですし、急登・いやらしいトラバースなどもあり上級者ルートです。

まあ、ハイライトは天丸山の南壁でしょうね。

ロープは付いていますが、1箇所は垂直な岩場もありますので、ちょっと難しいですね。

念の為にロープ確保して登りましたが、ちょっと滑った方もいましたので、やはり面倒がらずにロープを使った方が良いですね。

山頂(北側の岩だな)からは遠く北アルプスも見え、まじかでは浅間山や八ヶ岳も良く見えました。

忘れていましたが、アカヤシオもドンピシャで、そこここに素晴らしいピンク色の花を咲かせておりました。

また一部ですがクリーム色のヒカゲツツジも咲いていました。

天候は、初日は曇りでしたが、2日目は快晴、総じて素晴らしい山旅となりました。

※複数でロープを繋げての登攀時に、ランニングビレイ点でのロープの架け替えを忘れてしまっていた方がいました。

岩登り講習会で今一度 システムを考えながら練習してみて下さい。

※倉門山(天丸橋下降点)~天丸沢の沢床までの下りは途中から大変急なジグザグな下降となります。

道幅も狭く、スリップするとかなり下まで滑落する恐れがありますので、ストックを旨く使うなど慎重な行動が必要と思われます。

- 1 / 25

- 次のページへ